都電一代記

![]()

東京の公共乗物は、明治5年新橋〜浅草間に乗合馬車を開業させたが、今のように舗装も無く、石ころだらけのガタガタ道を走るという事で、非常に乗り心地の悪い乗り物だった。

東京市、都電の歴史は、明治15年6月新橋〜日本橋に開通した鉄道馬車から始まった。だが、路面電車としては、日本一早く開通した京都より8年遅く、また、全国では8番目の開通だった。

開通には、遅れを取ったが、その後の普及は、めざましく、戦後の1日の輸送人員の最高は、昭和30年の174万人。

日本一は、おろか世界一の利用者を得、市、都民の気楽な「足」」となって昭和47年まで、自動車の普及により32系統の荒川車庫前〜早稲田の荒川線のみを残して全部廃線になった。

明治36年8月22日、従来の馬車鉄道のレールの上に、そのまま同会社が、東京電

車鉄道会社と生まれ変わる事によって、品川〜新橋間の営業運転を開始する事になった。軌間はそのまま受け継いだ。

首都、東京の路面電車は、京都に遅れをとり第8番目の路面電車となって明治36年8月22日、従来の馬車鉄道のレールの上に、そのまま同会社が東京電車鉄道会社と生まれ変わる事によって、品川〜新橋間の営業運転を開始する事になった。軌間はそのまま受け継いだ。

地方から上京した見物客が市電を利用しやすいようにと、初めて系統番号を作り、側面に数字を切り抜いた菱形の板を取りつけた。この系統番号は行き先ごとの番号ではなく、車庫ゴトの番号であった。

1番:三田車庫(黒色)、2番:青山車庫(緑色)、3番:新宿

車庫(赤色)、4番:本所車庫(亀沢町:後に柳島車庫:水色)、5番:

大塚車庫(茶色)、6番:巣鴨車庫(ねずみ色)、7番:三ノ輪車庫(橙色)、

8番:日比谷車庫(後に青山南町:紫色)となっていたが、翌大正4年7月には、その次ぎに外濠循環として9番:青山車庫(オリーブ色)、10番:

本所車庫(錦糸堀車庫:藍色)、11番:広尾車庫(桃色)だった。

昭和22年頃から、都電の車両の新造や改造が着々となされ、800形、3000形、4000形、6000形が数多く新造、改造されたグリーン系から明るいクリーム系に改められました。

昭和29〜31年にかけては、7000形が93両も新造され、昭和31〜

32年には、131両もの8000形を造りました。

そして、昭和37年12月、都電最後の新造車として、7500形が20両出来ました。自動車が急増し、限られた路上を都電と競合しつつ、渋滞しながらの交通戦争となり、昭和34年10月20日からは、遂に都電の軌道内に車の乗り入れが許可されました。

昭和38年11月末日を限りに第14系統が廃止、第9、10系統の経路を迂回させるなど、都電は次第に路面から追われました。

昭和42年12月9日,都電廃止の第1次総合計画により、都心から都電の姿が消えました。そして、昭和47年11月11日を限りに、現在の荒川線ただ1つを残し、他の全ての都電は廃止されました。

これから、系統別に紹介します。

| 系統 | 区間 | 系統 | 区間 | 系統 | 区間 |

| 1 | 品川駅前〜上野駅前 | 15 | 高田馬場駅前〜茅場町 | 29 | 葛西橋〜須田町 |

| 2 | 三田〜曙町 | 16 | 大塚駅前〜錦糸町駅前 | 30 | 寺島町2丁目〜須田町 |

| 3 | 品川駅前〜飯田橋 | 17 | 池袋駅前〜数寄屋橋 | 31 | 三ノ輪橋〜都庁前 |

| 4 | 五反田駅前〜銀座2丁目 | 18 | 志村坂上〜神田橋 | 32 | 荒川車庫前〜早稲田 |

| 5 | 目黒駅前〜永代橋 | 19 | 王子駅前〜通3丁目 | 33 | 四谷3丁目〜浜松町1丁目 |

| 6 | 渋谷駅前〜新橋 | 20 | 江戸川橋〜須田町 | 34 | 渋谷駅前〜金杉橋 |

| 7 | 品川駅前〜四谷3丁目 | 21 | 千住4丁目〜水天宮前 | 35 | 巣鴨車庫前〜田村町1丁目 |

| 8 | 中目黒〜築地 | 22 | 南千住〜新橋 | 36 | 錦糸町駅前〜築地 |

| 9 | 渋谷駅前〜浜町中ノ橋 | 23 | 福神橋〜月島通り8丁目 | 37 | 三田〜駒込千駄木町 |

| 10 | 渋谷駅前〜須田町 | 24 | 福神橋〜須田町 | 38 | 錦糸堀車庫〜日本橋 |

| 11 | 新宿駅前〜月島通り8丁目 | 25 | 西荒川〜日比谷公園 | 39 | 早稲田〜厩橋 |

| 12 | 新宿駅前〜両国駅前 | 26 | 東荒川〜今井橋 | 40 | 神明町車庫〜銀座7丁目 |

| 13 | 新宿駅前〜水天宮前 | 27 | 三ノ輪橋〜赤羽 | 41 | 志村橋〜巣鴨車庫前 |

| 14 | 新宿駅前〜荻窪駅前 | 28 | 錦糸町駅前〜都庁前 | 荒川線(三ノ輪橋〜早稲田) | |

『外濠電車唱歌 (中川柳涯 作歌、 深谷白川 作曲) 明治38年10月発行』

『電車唱歌 (いしはらばんがく 作歌、 田村虎藏 作曲) 明治38年10月発行』

『東京電車唱歌双六 (明治39年11月、 画作 藤山種芳)本所区松坂町1丁目11番地』

|

写真は当時の「東京市街鉄道」 の木造四輪単車・定員40名の 電車。 運転台はオープンデッキで、 風・雨・雪の日は吹き曝しである、 他社の電車も大同小異であった。 |

| 市営以降も、運転台に風防の無 い電車も運行されたが順次新造 車両が導入された。 写真は1653形、大正8年式と いわれ、路面電車として最初の 「3扉・木造ボギー車」である。 この形式から本格的にエアブレ ーキを採用、ポールはまだ2本で ある。 |

|

|

昭和初期木造が主流であった 市電も、鉄骨木造から、半鋼製ボ ギー車が主流となっていく。 写真は5000形、昭和5年に、市 電最初の鋼製大型3扉ボギー車 である。 戦後は2扉に改造された、定員 は100名の大型車。写真ではポ ールが1本となっている。 |

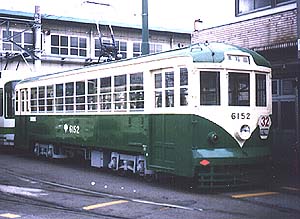

| 最盛期 写真は6000形、昭和22 年〜28年に290両が生産された、 戦後最初の新造車。 都内全域で活躍した、その後、 車体更新が行われ、都電撤去期 までの主力車であった、定員96人。 集電はビューゲルとなっている。 |

|

|

都電の各路線廃止後も荒川車庫にて応急車(積雪時のラッセル用など)として残されてきた、唯一の動く6000形車両です。6000形は戦後290台製造されましたが、動く車両として残っているのはこの6152号のみです。 1987年88年に約1000万円で現在のオリジナルに近い姿に補修され、応急車から現役へ復帰しました。 しかし、座席は現代風のふかふかした物に改装されています。以前は木製でした。室内灯も蛍光灯に改装されています。 |

||

| 運転手、車掌の2名の乗務員がいないと走行不可能な車両です。いわゆるツーマン式です。 おつりなどは、車掌さんの、黒い大きなガマ口かばんから、ポンとくれます。いい感じです。 出発する時に、紐を手で引っぱってチンチンとならしたり、ニスや油の匂い、ガタゴト揺れる音、すき間風、なんともいとおしい車両です。 |

|||

|

都電7000形は昭和28年にデビュー。001から7030までが1次車、その後改良を加えられながら特殊車など5グループに分 かれます。 このキットのモデルになった荒川線配属の7000形3次車(7051から7093)は昭和31年製造、新造増結車として配属されました。都電最後の日まで活躍しました。正面窓が下段昇降開閉式となり、両方の窓に桟がついた近代的なスタイルになりました。

|

|

|